技能実習制度とは?

技能実習制度は、日本の技術・文化を外国人に伝え、母国での活躍を支援する制度です。日本の国際的な地位と役割の中で、「人づくり」に貢献することが求められています。このため、日本の優れた技術や知識を学んだ技能実習生が、母国に戻った後にその技術を活かし、経済発展に貢献することを目的としています。

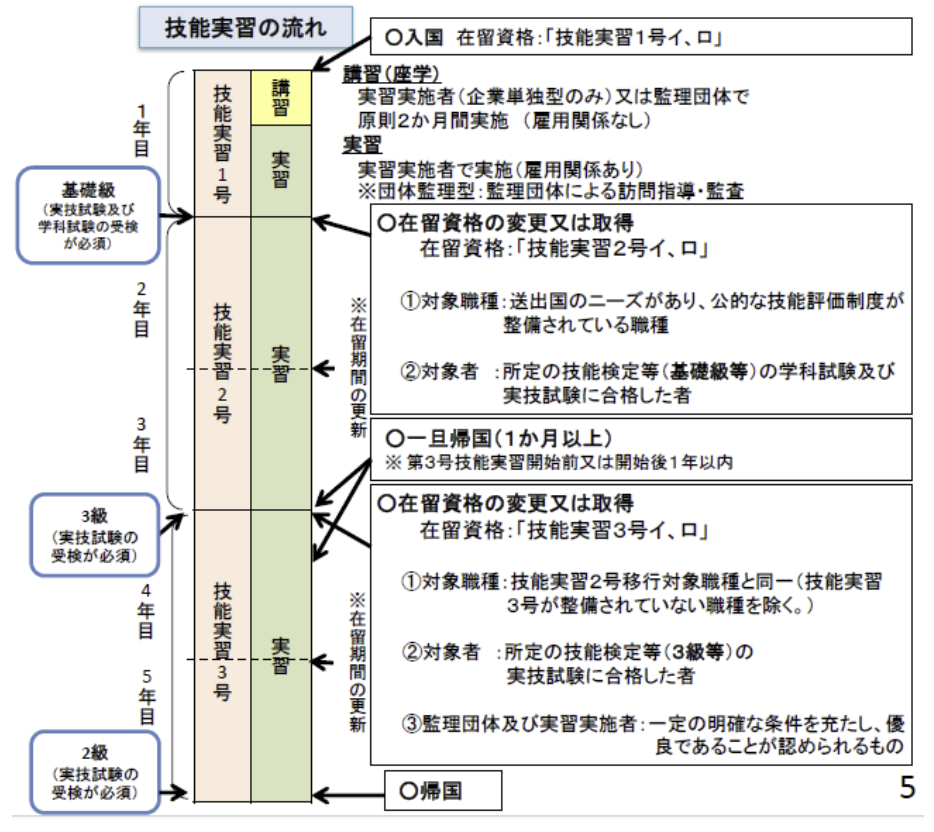

本制度では、技能実習生が日本の産業界で実務を通じて技能等を身につけ、最長3年間(優良実習実施者の場合は最長5年間)の技能実習を行うことができます。

-

入国後の講習

実習生は、来日後に日本語教育や法的保護に関する講義を受講します。

-

技能実習の実施

企業(実習実施者)と雇用契約を結び、実践的な技能の習得を行います。

-

技能実習2号・3号への移行

一定の技能水準を満たすことで、「技能実習2号」や「技能実習3号」への移行が可能となり、最長5年間の実習が認められます。

また企業にとっても、国際的なビジネス展開の第一歩として重要な制度です。技能実習生を受け入れることで、日本企業の技術が世界に広がり、長期的な視点での人材育成や国際協力に繋がります。

監理団体の職業紹介事業に関する要件

技能実習生の受け入れにおいて、監理団体が送出し機関と連携して実習生の紹介を行う場合、それは職業紹介行為に該当します。そのため、監理団体は職業安定法に基づき、職業紹介事業の許可または届出が必要です。

また、監理団体は、職業安定法の規定に沿って、適正に技能実習生の受け入れを実施しなければなりません。

外国人技能実習制度の目的

発展途上国では、産業の発展を担う人材の育成が求められています。この需要に応える形で、日本では外国人技能実習制度を設け、諸外国の若手労働者を一定期間(最長5年間)受け入れ、産業に必要な技能・技術・知識(以下「技能等」)を修得する機会を提供しています。

この制度の目的は、日本の高度な技能等を習得させることで、実習生の母国における産業振興や経済発展に貢献することにあります。

したがって、技能実習制度は、日本の国際協力・国際貢献の一環としても重要な役割を果たしています。

2024.11.20 「外国人技能実習制度について」を更新しました。

技能実習生受け入れの流れ

技能実習生の受け入れには、団体管理型 の仕組みを利用するのが一般的です。企業が単独で技能実習生を受け入れるのではなく、監理団体(協同組合など)を通じて、適正な管理のもと実習生を受け入れます。

当組合は、高い水準を満たした優良な監理団体が行える一般監理事業(第1号から第3号までの実習監理)許可を得ています。

許可年月日:平成30年1月9日(一般監理事業:許1707001132)監理団体の業務運営に関する規程はこちら

また、外国人技能実習生受入れ監理団体として、当組合に於いて受入れを行った技能実習生を組合傘下の企業等(実習実施者)に紹介する職業紹介事業を行っております。

受け入れの基本的な流れ

-

企業が監理団体に申し込み

- 受け入れ希望の職種・人数を決定

- 監理団体と契約締結

-

送り出し機関との調整

- ベトナム、インドネシア、ミャンマーなどの送り出し機関と連携

- 日本語や基本的な技術研修を実施

-

書類申請とビザ取得

- 技能実習計画の作成・提出

- 在留資格認定証明書の申請

- ビザ取得後、技能実習生が来日

-

入国・入社前研修

- 日本での生活ルール・安全教育

- 職場マナーや基礎技能研修

-

企業での技能実習開始

- 1年目(技能実習1号):基礎技術の習得

- 2年目(技能実習2号):応用技術の習得

- 3年目以降(技能実習3号)(一定の条件を満たした場合のみ):さらに高度な技術の習得

-

技能試験・修了

- 技能試験に合格すると次のステップへ進むことが可能

- 最長5年間の実習後、帰国して母国での就職・起業に活かす

技能実習制度のメリット・デメリット

メリット

-

技能実習生の定着率が高い

一般的な外国人労働者と比べて、技能実習制度を利用した実習生は、職場での定着率が高いことが特徴です。特にムサシノ異業種協同組合では、31年間で失踪者はわずか1名という優れた実績があります。

デメリット

-

受け入れられる職種が限定される

技能実習制度で受け入れ可能な職種は決められた作業のみです。全ての業種で受け入れられるわけではないため、企業がこの制度を利用する際は注意が必要です。

-

教育やサポートが必要

外国人技能実習生を受け入れる企業は、日本の企業文化や業務をしっかりと教育し、日常生活のサポートも行う必要があります。これを怠ると、実習生の適応が難しくなり、企業の負担が増える可能性があります。

-

監理団体を通す必要がある

企業が直接技能実習生を雇うことはできず、必ず監理団体(協同組合など)を通じて受け入れる必要があります。そのため、一定の監理費用が発生します。

技能実習生のサポート体制

ムサシノ異業種協同組合では、技能実習生が安心して働けるよう、様々なサポートを提供しています。

-

職場環境の整備

- 残業時間の管理 (社員の平均残業時間は15時間以内)

- 労働条件の適正化 (36協定を遵守)

-

住環境の管理

- 月1回のアパート環境チェック (生活習慣や健康状況を確認)

- 緊急時のサポート(病気・トラブル時の対応)

-

コミュニケーションの促進

- 「飲みにケーション」やレクリエーションの実施

- 日本の文化を学ぶイベント

- 相談窓口の設置(どんなことでも相談可能)

成功事例の紹介

ケース1:金属加工業

ある金属加工企業では、技能実習生が入社して以来、 指導を通して日本人の生産効率も向上し、技術力の底上げに成功しました。 技能実習生は、3年間で熟練工のスキルを習得し、最終的には母国で独立し、日系企業と取引を行っています。

まとめ

技能実習制度は、日本の技術を海外に伝え、経済・技術の発展に貢献する重要な制度です。ムサシノ異業種協同組合では、適正な管理のもと、実習生と企業双方にメリットのある仕組みを提供しています。しっかりとしたサポート体制のもとで技能実習生を受け入れることで、企業の成長にもつながります。

技能実習制度の導入を検討している企業様は、ぜひムサシノ異業種協同組合にご相談ください!

技能実習生のビザ(査証)取得と入国手続き

日本で技能実習を開始するためには、実習生は有効な旅券(パスポート)と査証(ビザ)を取得する必要があります。

具体的な手続きは以下の通りです。

-

在外公館での査証申請

日本の在外公館において、在留資格認定証明書等を提示し、査証を申請します。

-

日本への入国・上陸許可

日本の空港や港で入国審査官に旅券・査証を提示し、在留資格「技能実習1号イ(またはロ)」の上陸許可(在留期間1年または6ヶ月)を取得します。

在留資格の変更手続き

監理団体の役割

当組合は、技能実習生を受け入れる企業(実習実施者)が適正に技能実習を実施できるよう、監査・指導を行い、技能実習1号・2号・3号の各期間において、実習環境が適正に維持されているか確認します。

実習実施者(企業)の役割

実習実施者は、技能実習生に対して、技能等を直接指導する立場にあります。

そのため、以下の体制を整えることが求められます。

- 技能実習責任者・技能実習指導員の配置

- 技能実習計画に沿った指導の実施

- 生活指導員の配置による生活面のサポート

技能実習生が安心して実習に取り組める環境を整備することが、企業の重要な役割となります。

技能実習1号ロ(1年目)の受入れ要件

技能実習1号ロでの実習を開始するには、以下の要件を満たす必要があります。

技能実習生の条件

- 修得する技能等が単純作業ではないこと

- 18歳以上であり、帰国後に技能を活かせる職に就く予定があること

- 母国で習得が困難な技能であること

- 母国の政府や自治体の推薦を受けていること

- 送出し機関・監理団体・実習実施者が保証金を徴収しないこと

- 労働力確保を目的とした受け入れでないこと

実習実施者(企業)の条件

- 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を配置すること

- 技能実習日誌を作成・保管(1年以上)すること

- 労働基準法を遵守し、適正な報酬を支払うこと

- 宿舎の確保、労災保険の加入など、実習生の生活環境を整備すること

技能実習2号ロ(2・3年目)への移行条件

- 技能実習1号ロと同じ企業・技能分野で継続すること

- 基礎2級の技能検定に合格していること

- 技能実習計画に基づき、より高度な技能修得を目指すこと

技能実習制度は、日本の技術移転と国際協力の観点から重要な役割を果たします。企業と実習生の双方が制度の趣旨を理解し、適切に運用することが求められます。

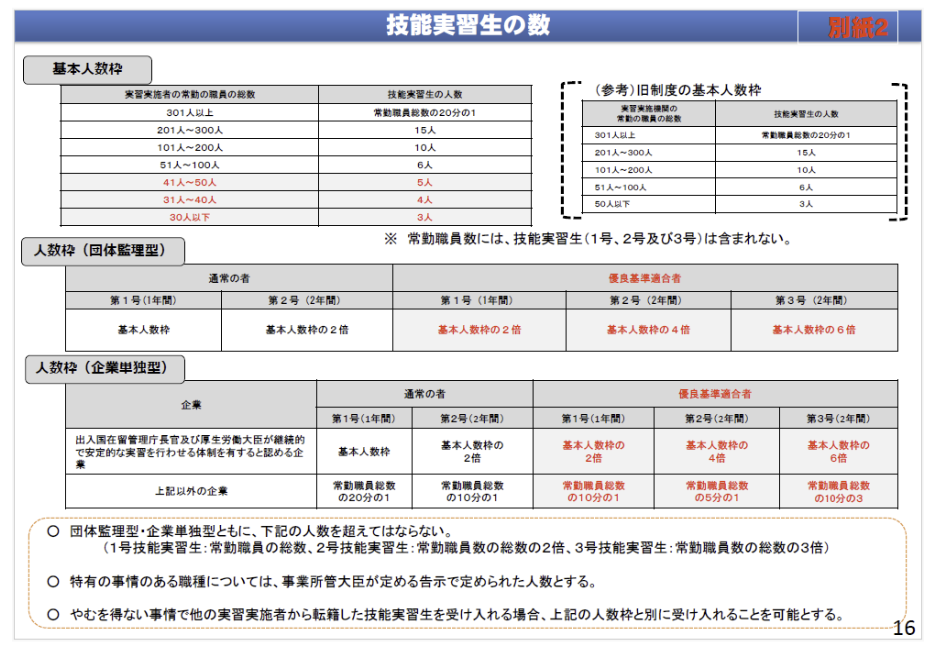

技能実習生の受け入れ可能枠

| 常勤職員総数 | 技能実習生受入れ可能数 |

| 301人以上 | 総職員数の20分の1 |

| 201~300人 | 15人 |

| 101~200人 | 10人 |

| 51~100人 | 6人 |

| 41~50人 | 5人 |

| 20~40人 | 4人 |

| 30人以下 | 3人 |